nom masculin

(lat. médiév. petroleum, du class. petra, pierre, et oleum, huile)

Huile minérale naturelle combustible, formée princ. d'hydrocarbures, de couleur très foncée et à l'odeur caractéristique plus ou moins prononcée.

Origine.

La formation du pétrole résulte de la lente décomposition, par des bactéries anaérobies, d'organismes aquatiques végétaux et animaux (planctons) déposés dans le fond de la mer, à faible profondeur (lagunes, estuaires) ou au pied du talus continental. Ces organismes, qui proliféraient il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'années, se sont accumulés en couches sédimentaires. Leur décomposition donne naissance à une huile de faible densité, qui reste rarement à l'endroit de sa formation (la roche-mère) et qui a tendance à migrer pour imprégner des sables ou des roches poreuses, telles que des grès ou des calcaires. Une couche imperméable, sel ou argile par exemple, piège les hydrocarbures et permet leur accumulation. Ainsi se constitue la roche-réservoir où se localisent les gisements. L'épaisseur d'un gisement varie entre quelques mètres – et parfois seulement quelques dizaines de centimètres – et plusieurs centaines de mètres. Sa longueur peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres au Moyen-Orient, où, de ce fait, l'exploitation est la plus aisée techniquement.

L'exploration pétrolière.

Appelée aussi prospection, elle a pour but la recherche de nouveaux gisements. Elle comporte des études géologiques et géophysiques pour déceler les pièges, puis un ou plusieurs forages d'exploration. L'épuisement des gisements traditionnels a largement favorisé l'exploration de bassins sédimentaires d'accès difficile, tels que ceux localisés dans les régions arctiques et en pleine mer. L'exploration pétrolière marine, ou « offshore », s'est effectuée d'abord dans des mers calmes et peu profondes, puis dans des zones marines plus profondes et plus hostiles, comme la mer du Nord ou le Labrador. Aujourd'hui, on se tourne également vers l'exploitation, bien que difficile et coûteuse, des schistes bitumineux (Aux États-Unis et au Canada notamm.)

L'exploitation.

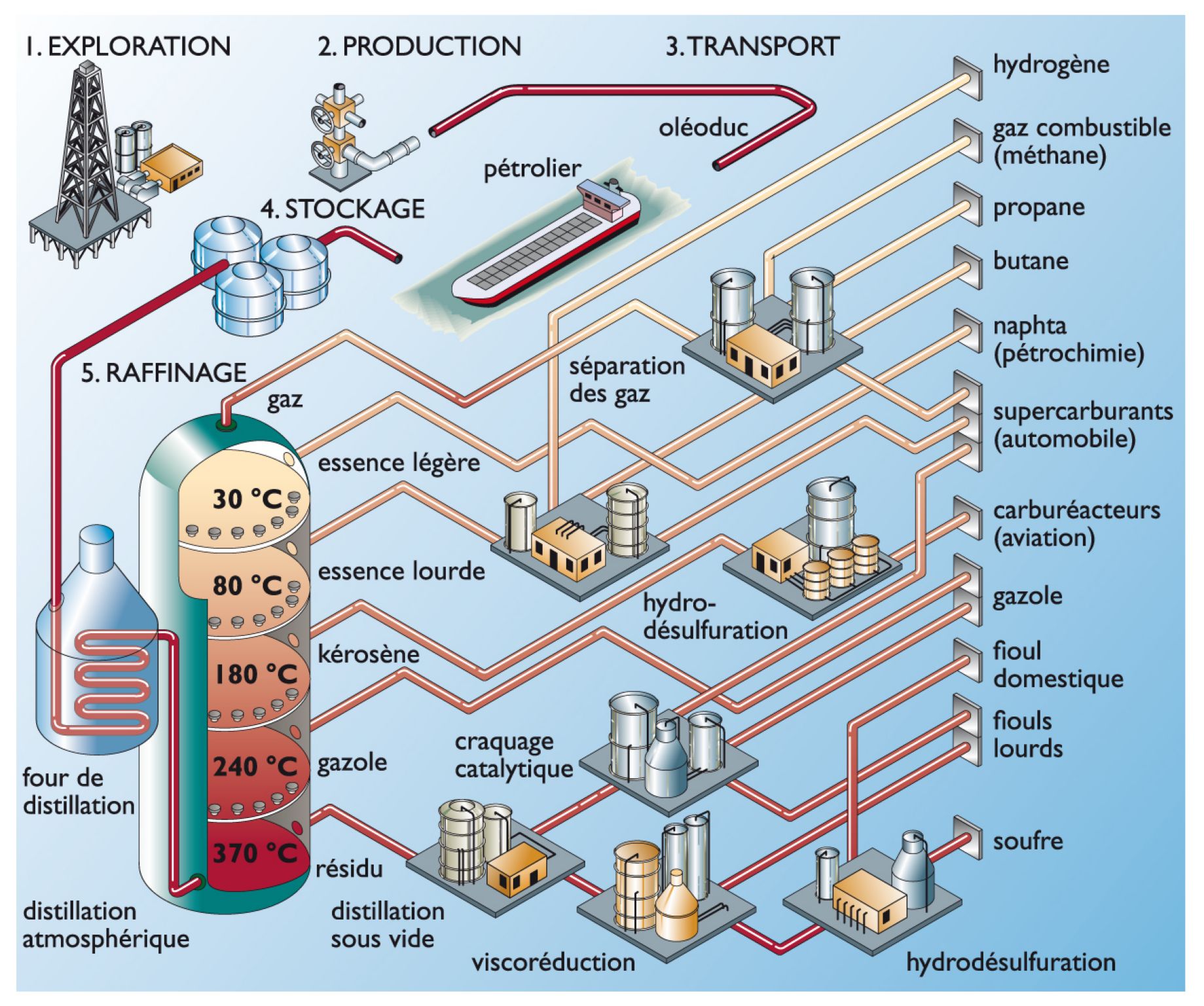

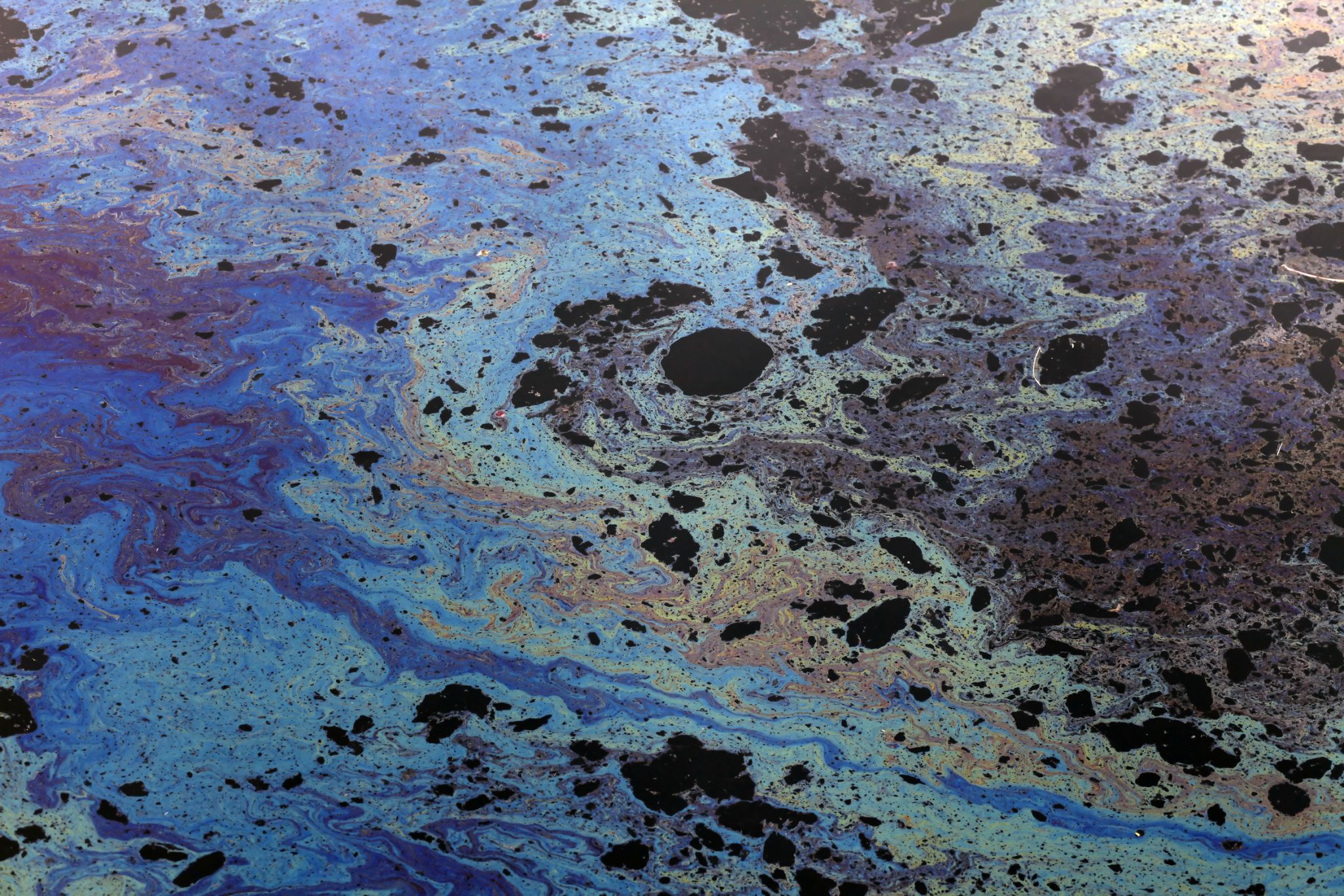

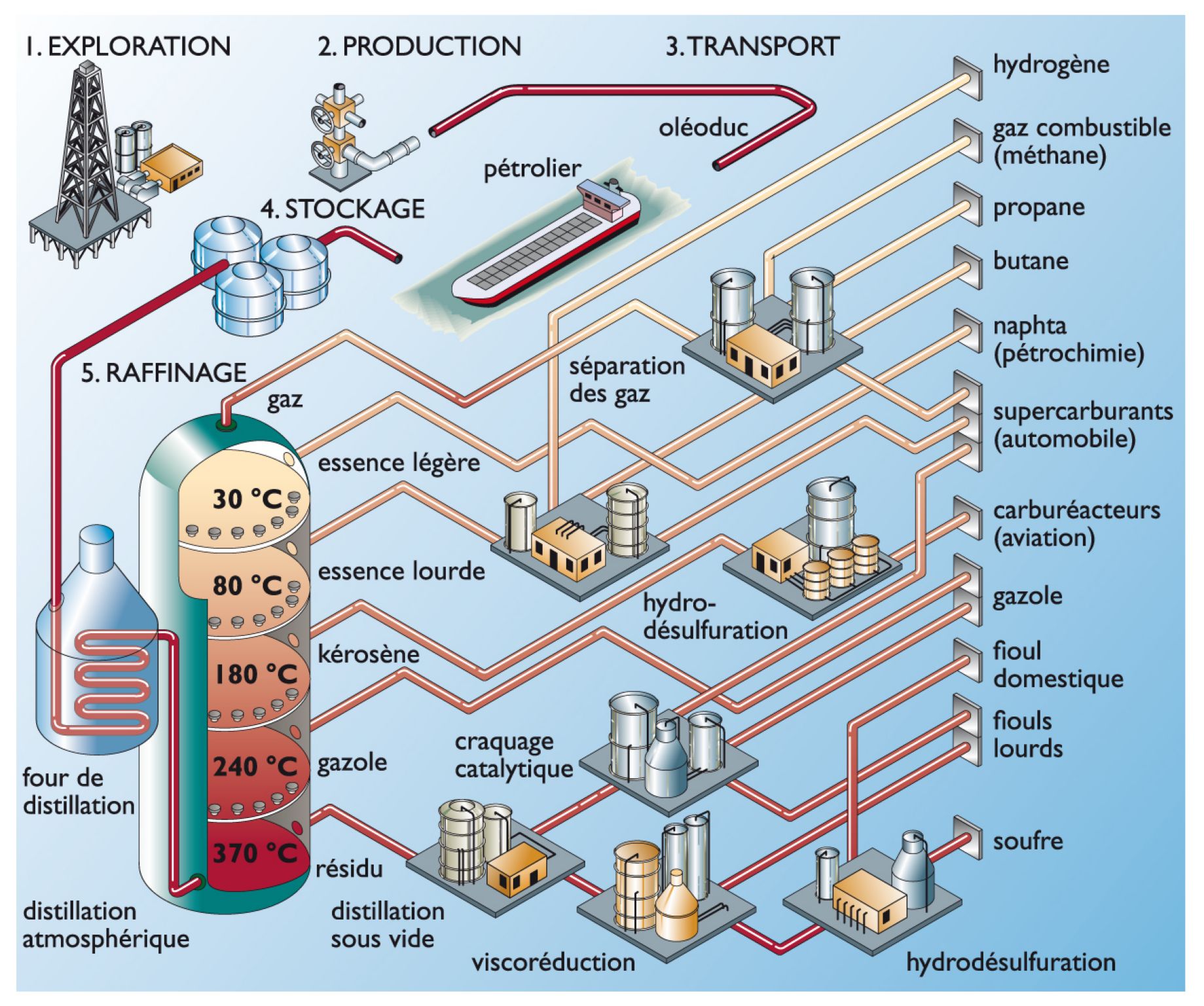

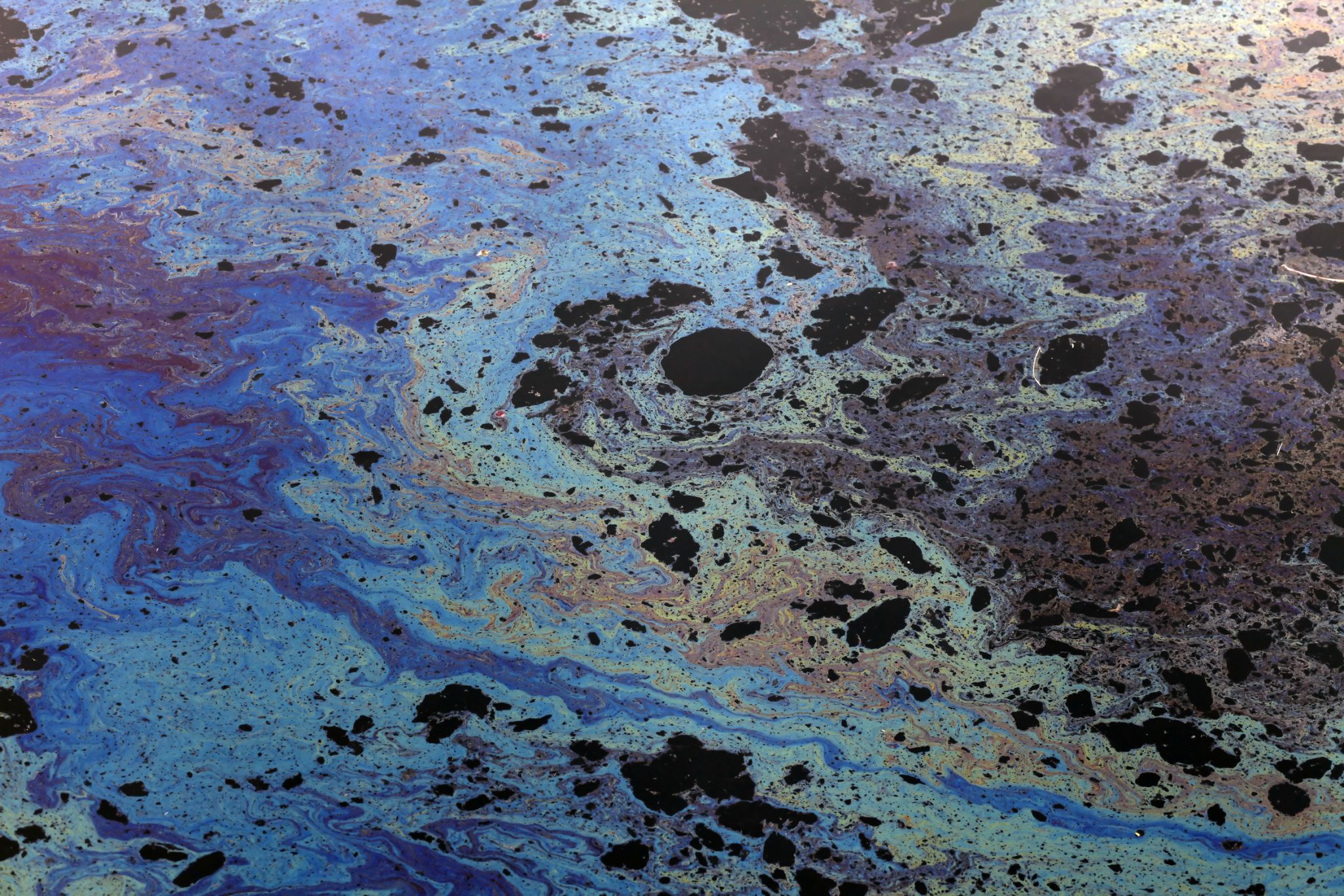

L'éloignement des zones de consommation nécessite l'installation de pipelines (dont certains, en Europe centrale, peuvent dépasser 1,40 m de diamètre) et l'emploi de navires pétroliers (tankers). Les produits finis tirés du pétrole sont nombreux : gaz liquéfiés (propane et butane), essences, carburants, solvants, gazoles, fiouls, lubrifiants, paraffines, bitumes, etc. Le pétrole fournit également des matières premières variées pour l'industrie chimique (pétrochimie), pour l'industrie alimentaire du bétail, etc. Le pétrole reste en quasi-monopole comme carburant dans les transports. Cela contribue au renforcement de l'effet de serre, malgré de nombreuses recherches en cours (moteur « propre », carburants « verts »...).

Pays producteurs et consommateurs.

L'extraction du pétrole débute en 1859 ; elle approche 20 Mt en 1900 et 100 Mt au début des années 1920. La société industrielle a désormais pour socle le pétrole, et la production va sans cesse croissant, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1970, elle approche les 3 milliards de tonnes (3 Gt) quand éclate, en 1973, le premier choc pétrolier (l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, quadruple le prix du baril, entraînant une crise pétrolière mondiale), puis le second (1979-1980). Ces deux crises successives, suivies de nouvelles envolées des cours (notamm. en 2007-2008), conduisent les pays importateurs à mettre en place des politiques visant à limiter leur dépendance énergétique (économies d'énergie, développement du nucléaire), et, pour les pays producteurs, à s'intéresser aux gisements d'accès plus difficile, offshore notamment.

Aujourd'hui, la production mondiale est d'env. 4 Gt par an. Les principales régions productrices sont le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada), l'Afrique saharienne et occidentale, l'Europe et l'Asie du Sud-Est (Indonésie). La géographie de la consommation ne se superpose pas à celle de la production. Ainsi, les États-Unis, premiers consommateurs du monde, sont devenus nettement importateurs, et l'Europe occidentale a une production très inférieure à sa consommation. La Chine, en plein développement, est récemment devenue aussi un pays très demandeur. En revanche, la consommation locale des pays du Moyen-Orient et d'Afrique est très faible en comparaison de leur production.

Réserves pétrolières.

On évalue les réserves de pétrole en fonction de leur accessibilité, de l'état de l'exploration et de la situation géopolitique mondiale ; on les divise ainsi en réserves prouvées, réserves possibles, réserves probables et réserves non conventionnelles. Les réserves totales mondiales (hors réserves non conventionnelles) sont actuellement estimées à environ 234 Gt. Le pétrole est au premier rang pour la fourniture d'énergie avec 33 % de la consommation énergétique mondiale, celle-ci augmentant chaque année d'environ 2 %. Les ressources de pétrole sont en quantité limitée et le pic de production, la production maximale possible, à l'échelon mondial est difficile à anticiper. Il pourrait être atteint entre 2015 et 2035, ce qui entraînera une augmentation considérable des prix, si, d'ici là, la voie des économies d'énergie n'a pas été prise et l'utilisation d'énergies alternatives largement développée.