nom masculin

(lat. intestina, de intestinus, intérieur)

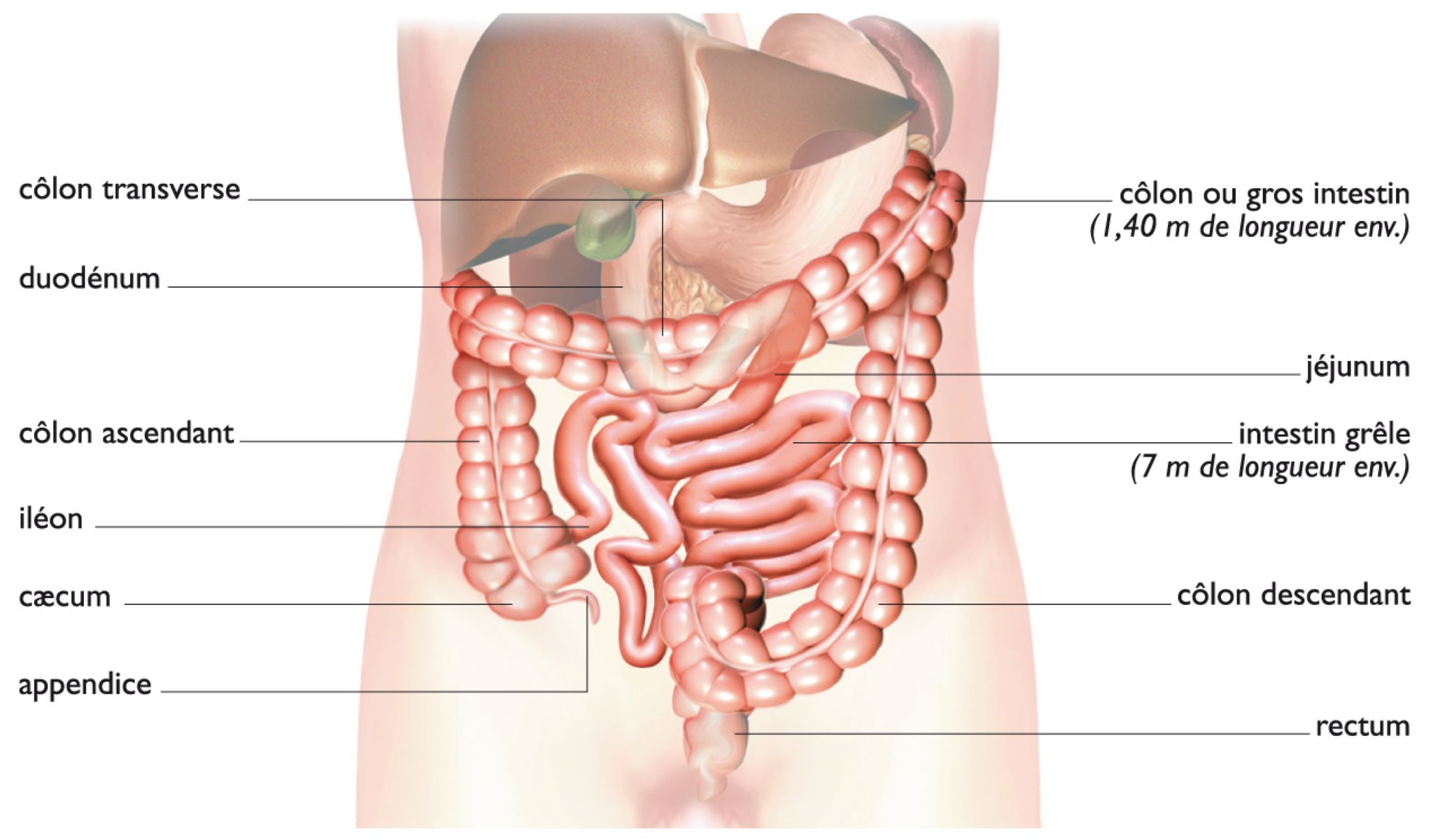

Viscère abdominal creux allant de l'estomac à l'anus, divisé en deux parties, l'intestin grêle et le gros intestin qui lui fait suite.

Anatomie et physiologie.

L'intestin est un long « tube » creux. Sa paroi externe est constituée de deux couches de muscles lisses. Sa paroi interne, la muqueuse intestinale, est recouverte d'un épithélium et renferme des glandes qui sécrètent des sucs digestifs. L'intestin comprend deux parties : l'intestin grêle et le côlon, ou gros intestin.

L'intestin grêle mesure env. 7 m de long ; il forme des boucles appelées anses intestinales. Sa muqueuse est tapissée de villosités (replis en forme de doigts de gant) qui augmentent sa surface, à travers lesquelles s'effectue l'absorption des nutriments issus de la digestion. Il est divisé en duodénum, jéjunum et iléon.

Le côlon, qui poursuit l'intestin grêle, est long d'environ 1,4 m. Il a pour fonction d'absorber l'eau et les sels minéraux, et de concentrer les matières non digestibles, qui forment les fèces. L'accumulation des fèces dans la dernière partie du côlon, le rectum (qui se termine par l'anus), déclenche l'envie de déféquer.

Les troubles intestinaux.

Les signes fonctionnels (perçus par le malade) des maladies intestinales sont des douleurs, des troubles du transit (diarrhée, constipation), des saignements rouges ou noirs dans les selles.

Les maladies fonctionnelles telles que la colopathie provoquent des douleurs et des troubles du transit, mais aucune lésion de la structure des organes.

Les inflammations peuvent être dues à des micro-organismes (gastro-entérite, dysenterie) ou être autonomes (colites). Les tumeurs sont bénignes ou malignes. Parmi elles, les polypes du côlon ou du rectum font saillie dans la lumière (la cavité) et sont de nature bénigne, mais on les retire pour éviter qu'ils ne se transforment en cancer. Une occlusion intestinale est une interruption brutale et grave du transit, qui peut avoir des causes multiples.